di Matteo CORBO

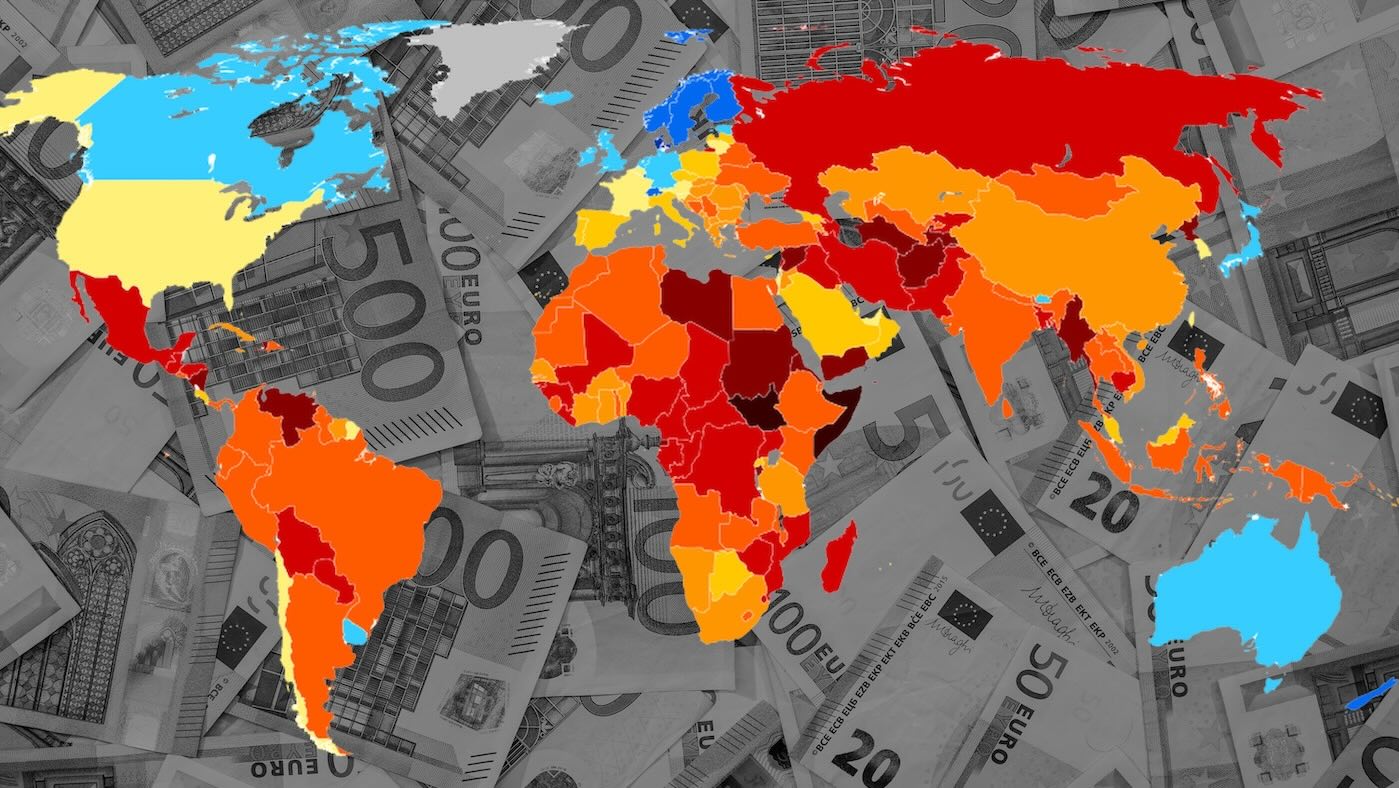

Il Corruption Perception Index (CPI; in italiano: “Indice di Percezione della Corruzione”) è uno strumento utile per valutare il livello di corruzione percepita nel settore pubblico e politico di diversi Paesi.

L’idea alla base del CPI nasce nel 1995 da Transparency International, un’organizzazione non governativa fondata nel 1993 da Peter Eigen, ex funzionario della Banca Mondiale. Eigen, attraverso la sua esperienza nei mercati internazionali, aveva osservato come la corruzione fosse un ostacolo significativo allo sviluppo economico e sociale, specialmente nei Paesi emergenti.

Transparency International decise quindi di creare un indice che consentisse di monitorare e confrontare la percezione della corruzione nei vari Paesi, con l’obiettivo di esercitare pressione sui governi affinché adottassero misure efficaci di contrasto.

Nei suoi primi anni, il CPI si basava su un numero limitato di fonti, il che ne limitava la precisione. Tuttavia, con il passare del tempo, Transparency International ha affinato la metodologia, ampliando il numero di fonti utilizzate e introducendo criteri più rigorosi per garantire maggiore affidabilità. Oggi il CPI è considerato il principale strumento di misurazione della corruzione percepita nel mondo e viene utilizzato da governi, investitori e organizzazioni internazionali per valutare il rischio paese e sviluppare strategie di contrasto alla corruzione.

L’Italia nel CPI: Il Percorso dall’Inizio a Oggi

L’Italia, storicamente, ha sempre avuto un punteggio relativamente basso nel CPI, segnalando una percezione di corruzione piuttosto alta rispetto ad altri Paesi europei. Negli anni ’90 e 2000, l’Italia si attestava tra i Paesi con il punteggio più basso dell’Europa occidentale, complice la presenza di scandali politici, inefficienze amministrative e un sistema giudiziario lento e inefficace nella lotta alla corruzione.

Nel 1995, primo anno in cui fu pubblicato il CPI, l’Italia ottenne un punteggio di 2,99 su 10 (le scale di valutazione sono state successivamente modificate), posizionandosi tra i Paesi con maggiore percezione della corruzione in Europa. Questo dato rifletteva il periodo post-Tangentopoli, con indagini giudiziarie che avevano svelato un sistema diffuso di tangenti e collusione tra politica e affari.

A partire dagli anni 2010, grazie a riforme significative nel settore della trasparenza amministrativa e al rafforzamento degli strumenti di contrasto alla corruzione, il punteggio dell’Italia ha iniziato a migliorare gradualmente.

- L’introduzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),

- l’entrata in vigore della Legge anticorruzione 190/2012 e dei suoi Decreti Delegati 33/2013 (“Decreto Trasparenza”) e 39/2013 (“Disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità”), oltre che,

- il rafforzamento dei presidi anticorruzione in materia di appalti pubblici,

hanno indubbiamente avuto un impatto positivo sulla percezione della corruzione relativa al nostro Paese.

Nel 2020, l’Italia ha raggiunto un punteggio di 53 su 100, il migliore mai registrato fino a quel momento, posizionandosi a metà classifica tra i Paesi europei. Tuttavia, il calo registrato nel 2024 (perdita di due posizioni rispetto all’anno precedente) evidenzia la necessità di continuare a lavorare su riforme strutturali per garantire una maggiore integrità nelle istituzioni pubbliche.

Per migliorare la propria posizione, il Paese dovrebbe continuare ad attuare riforme strutturali, rafforzare la magistratura e aumentare la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

Sicuramente, non aiutano a migliorare tale indice la costante delegittimazione che sconta, da parte del mondo della politica e del giornalismo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, additata come elemento di rallentamento dello sviluppo del Sistema Paese.

In effetti, non si può negare che ANAC, soprattutto negli anni immediatamente successivi all’introduzione della Legge 190, abbia peccato di eccessivo formalismo e, talvolta, di uno stile che ci si permette di definire “inquisitorio”. Tuttavia, è innegabile lo sforzo compiuto dall’istituzione negli ultimi anni, nella direzione di comprendere la necessità per Amministrazioni e Società pubbliche di conciliare il rispetto delle norme anticorruzione con l’effettiva conduzione delle proprie attività “core”, spesso coincidenti con l’erogazione di uno o più servizi pubblici (si pensi al tema dei piccoli Enti, sino al PNA 2022 soggetti alle stesse norme dei Ministeri e poi autorizzati a un sistema anticorruzione semplificato).

Come Viene Predisposto il CPI?

Il CPI si basa su una metodologia rigorosa che combina dati provenienti da diverse fonti autorevoli. A differenza di quello che molto potrebbero ritenere, non si tratta di un sondaggio diretto tra cittadini, ma di una sintesi di valutazioni effettuate da esperti nel settore della governance, della trasparenza e degli affari internazionali.

La predisposizione del CPI avviene attraverso l’analisi di dati provenienti da istituzioni quali:

- Banca Mondiale;

- World Economic Forum;

- Banca Africana di Sviluppo;

- Banca Asiatica di Sviluppo;

- Freedom House;

- varie agenzie di consulenza politica ed economica.

Questi Enti effettuano sondaggi e analisi approfondite sulla governance dei vari Paesi, per poi fornire tali dati a Transparency International, la quale provvede alla loro aggregazione ai fini della definizione del punteggio finale del CPI.

Pertanto, un elemento fondamentale del processo è la selezione degli esperti che contribuiscono alla raccolta dei dati. Si tratta di professionisti del settore pubblico e privato, accademici e analisti che hanno una conoscenza approfondita delle dinamiche di governance nei rispettivi Paesi. La loro selezione avviene sulla base di criteri rigorosi di competenza e indipendenza, per garantire che le valutazioni siano il più possibile obiettive.

Il CPI: Uno Strumento Imperfetto, ma (forse) il migliore Disponibile

Nonostante i suoi indubbi meriti, il CPI presenta dei limiti. Infatti, come già indica il nome stesso, lo strumento non è destinato a misurare la corruzione effettiva, ma solo la sua percezione da parte di esperti e operatori economici. Quindi, essendo un indice basato sulla percezione, può evidentemente risentire dell’influenza di fattori esterni, come l’attenzione mediatica su determinati casi di corruzione o il livello di trasparenza di un governo.

Oltre al CPI, esistono altri strumenti di misurazione della corruzione, tra cui:

- Global Corruption Barometer (GCB): sondaggio di Transparency International che raccoglie opinioni dirette dei cittadini sulla corruzione.

- Worldwide Governance Indicators (WGI): indici sviluppati dalla Banca Mondiale che valutano la governance su vari aspetti, inclusa la corruzione.

- Bribe Payers Index (BPI): Indice che misura la propensione delle imprese a pagare tangenti nei mercati internazionali.

- Eurobarometro sulla corruzione: Indagine condotta dalla Commissione Europea che analizza la percezione e l’esperienza diretta dei cittadini europei riguardo alla corruzione nei rispettivi Paesi.

Tuttavia, nessuno di questi strumenti fornisce una panoramica globale e comparabile come il CPI. Per questo motivo, nonostante i suoi limiti, il CPI rimane ancora – ad avviso di chi scrive -il miglior indicatore disponibile per misurare la corruzione su scala internazionale. Perlomeno, al momento risulta essere lo strumento più utilizzato, sia dalle organizzazioni governative – nazionale e sovranazionali – sia dalle ONG attive sulle tematiche della lotta alla corruzione. Inoltre, spesso, il CPI diventa parametro per fondi di investimento e aziende multinazionali nel direzionare gli investimenti sui differenti Paesi

Proprio alla luce di quest’ultimo utilizzo dello strumento, a molti sembra iniquo che scelte importanti di investimento, che possono magari portare il benessere a intere comunità, piuttosto che ad altre, siano affidate a un indice di natura meramente “percettiva”. Resta il problema di fondo: la misurazione di un fenomeno come quello corruttivo è impossibile in termini oggettivi e inattaccabili, in quanto ciò che può essere calcolato è la corruzione emersa, che dipende però dalla capacità dell’azione repressiva penale e amministrativa di uno Stato, col paradosso che risulterebbero più corrotti gli Stati con un sistema giudiziario maggiormente efficace.

Alla luce di ciò, tale misurazione, lungi da ogni rappresentazione di verità assoluta, potrà avvenire soltanto attraverso l’individuazione di indici, da leggersi congiuntamente, con un certo relativismo e alla luce del contesto nei quali si inseriscono. Caratteristiche che, allo stato, sembrano compatibili con lo strumento CPI, sempre se considerato nella corretta prospettiva.