di Valentina LANA e Nizar OUARTI

Negli ultimi anni, non c’è stata divulgazione a contenuto professionale che non abbia fatto allusione alla onnipresente nozione – talora ingombrante, talaltra ridondante – di Intelligenza Artificiale (IA).

Questo dal novembre 2022, ossia da quando i modelli di IA generativa si sono democratizzati ed imposti nel quotidiano. Il fenomeno ha generato reazioni opposte: dalla promessa prometeica di pluripotenza (poter diventare e fare tutto), allo scenario catastrofico di sostituzione pura e semplice del lavoro umano, forsanco di sostituzione dell’umano tout court.

Una delle sfere professionali in cui la seconda lettura ha suscitato preoccupazioni crescenti è l’ambito delle professioni giuridiche.

Il dibattito su di una tecnologia che porta un cambiamento tangibile è naturale e legittimo; tuttavia, la discussione sembra ad oggi impoverita dalla banalità ingenua con cui è proposta: se l’interrogativo di base si limita all’indagine sul potenziale dell’IA di rivoluzionare in modo improvviso, radicalmente ed in profondità il lavoro e, grazie a precisione e rapidità, di sostituire gli esseri umani, l’approccio appare miope e semplicistico. Per riportare la riflessione ad una maggiore complessità e ad una prospettiva di più ampio respiro, la comprensione del fenomeno IA e l’osservazione del passato possono essere benefiche.

1. Innovazione e professioni giuridiche: un cambiamento continuo

La lettura del passato ci insegna che la storia umana è scandita da innovazioni che cambiano la gestione del quotidiano, spesso in meglio, rendendola più agevole. Così pure le professioni del diritto hanno beneficiato delle innovazioni:

- se gli elementi marcanti del ragionamento di un avvocato (il sillogismo, l’analogia, l’art distinguendi) hanno resistito al passare del tempo,

- il modo di organizzare le attività di ricerca e, ancor di più e ancor prima, di gestire la documentazione, è cambiato. Sebbene cambiamento ci sia stato, nessuno pare (o può) ad oggi lamentarsene.

La spinta in direzione del progresso tecnologico resta anzi energica, si pensi al passaggio ad una gestione più snella e telematica dei procedimenti giudiziali. Quindi è legittimo pensare, in buona fede, che quella che chiamiamo IA non sia altro che un insieme di innovazioni con un impatto sui mestieri del diritto, in particolare sulla messa in risalto di elementi di risposta che potenti algoritmi fanno emergere da grandi masse di documenti e quindi di dati: non del tutto stucchevole, e disruttivo più per la rapidità con cui è stato reso accessibile che per altro.

Altro nodo critico è la comprensione di un fenomeno di cui si parla molto, forse con approssimazione o confusione. A partire dalla traduzione:

- intelligence allude ad una capacità di informazione più che ad una virtù di ragionamento autonomo.

È la base documentale e linguistica che forma i modelli a permettere di ritrovare delle risposte, non una capacità innata di ragionare, una virtù analitica, induttiva e creativa – l’output è simile ad un collage.

2. Le sfide dell’IA: limiti e nuove prospettive

Per comprendere meglio il fenomeno, allo stato attuale, si può pensare che le operazioni automatizzate e rese più celeri dall’IA restano, nella loro essenza, della stessa natura. Ad esempio, la ricerca giurisprudenziale automatizzata viene già eseguita da tempo; può essere resa più performante, ma senza cambiamenti radicali alla natura dell’attività. Il profilo di evoluzione è dato dalla massa di materia soggiacente e dalla possibilità di filtrarla, assemblarla, estrarla.

Un aspetto di novità offerto da qualche anno dagli LLM (Large Language Models) è il passaggio dalla parola (dal lemma o significante) alla semantica (al significato). È forse questo il vero cambio di paradigma che tocca numerose professioni e che sì, offre delle capacità di analisi di documenti (interrogazione, composizione della risposta, identificazione di scarti tra proposizioni) aumentate. Ad oggi, gli LLM non riescono tuttavia ancora ad operare ragionamenti complessi, per quanto dei lavori in questo senso siano in corso.

Quantunque ci siano stati rapidi miglioramenti, queste tecnologie non sono ancora perfette. Uno degli elementi che ancora ne ostacolano un uso efficace è la detenzione della chiave, ossia la padronanza delle tecniche di prompting: come formulare la domanda per ottenere la risposta desiderata. O ancora, la lunghezza dei prompts. Altro elemento critico è la strutturazione degli elementi di risposta (per esempio, nella Retrieval Augmented Generation, che ovvia ai problemi di lunghezza del prompt, ma può poi lasciare a desiderare sulla presentazione della risposta). Una delle ultime novità, non ancora matura, sono i Knowledge Graphs, che promettono di strutturare le informazioni grazie a relazioni concettuali.

3. L’insostituibilità del giurista

È palese che, in un continuum di progresso tecnologico, esistano oggi delle possibilità per svolgere più efficacemente le professioni giuridiche (ricerche più precise e veloci, interrogazione di documenti, preparazione di bozze, estrazione di informazioni dettagliate, gestione di aspetti di programmi di compliance, confronto tra proposizioni, trasformazione dei dati in esercizi di formazione etc). Quantunque utili ed efficaci, queste tecnologie mancano di savoir-être, espressione intraducibile che allude ad una capacità di costruzione di pensiero propria, nei suoi aspetti intellettuale ed emotivo, o, più semplicemente, umano. Insomma, queste macchine non pensano e non sentono. Questo impedisce loro di poter utilmente sostituire un essere umano. Che alcuni ci provino, è scontato; che l’operazione riesca, lo è molto meno. Una guida o un controllo umano restano necessari, il prodotto della macchina non essendo altro che uno strumento al servizio di una mente umana.

Non c’è dubbio che tra le transazioni umane molte restino non verbali e abbiano bisogno di un’incarnazione. Non comunichiamo solo attraverso frasi scritte. Un buon giurista sviluppa le proprie capacità verbali e non verbali attraverso:

- l’esperienza,

- il dialogo con i pari,

- strati di memoria di eventi e,

- reazioni che suscitano una capacità a costruire strategie.

Il bagaglio necessario ad un giurista non è fatto solo di nozioni esplicate in parole, ma da elementi più sottili che non possono ancora essere digitalizzati. In altre parole, le interazioni sociali non sono del tutto digitalizzabili: parti verbali o di struttura possono esserlo, altre parti restano interamente appannaggio umano, alle volte neppure decifrabili da una sensibilità umana.

Sarebbe sminuire il lavoro di un giurista pensare che una macchina possa sostituirlo, la macchina:

- non analizza gli individui ed il contesto,

- non dice che grossolanamente in cosa le situazioni si somigliano o sono diverse,

- non trasforma il suo approccio in modo costante,

- non fa evolvere domande e risposte in funzione dei movimenti di una controparte,

- non opera valutazioni etiche,

- non evolve rapidamente adattandosi a domande, attacchi, insinuazioni, provocazioni, imprevisti, necessità, tendenze della giurisprudenza, della cultura, della società.

Il buon giurista offre sapere ed emozione, nelle forme dell’ascolto, dell’intuizione, della persuasione, dell’empatia, del carisma, dell’adattamento costante, della capacità di consolare e di offrire soluzioni adatte e costantemente adattate alla situazione ed all’altro, quest’ultimo essendo alla ricerca non di un operatore, ma di un creatore di soluzioni originali.

4. Conclusioni

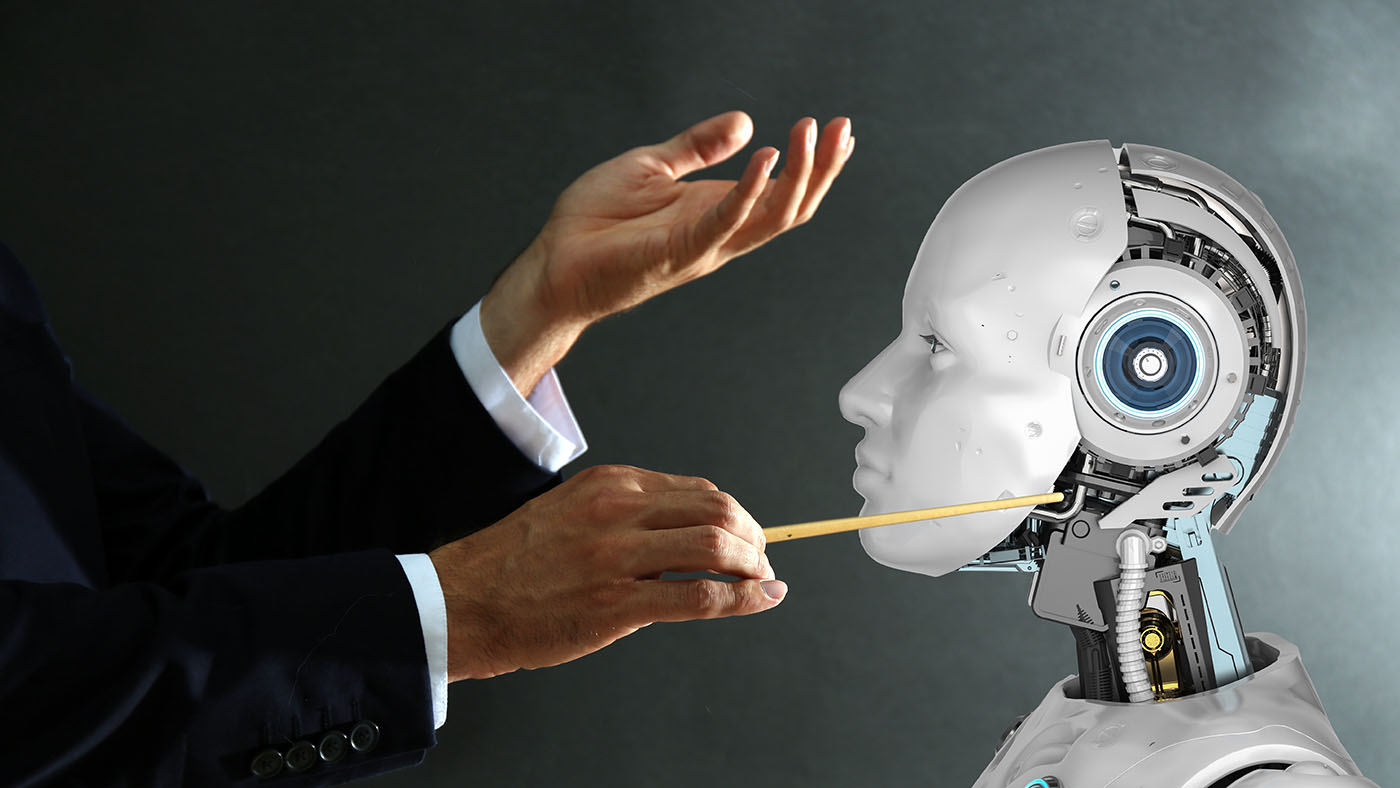

Se l’IA può eseguire una o molteplici partiture, l’essere umano resta il direttore che porta la sua orchestra, ne definisce il ritmo, l’intensità, le sfumature, i respiri, la risposta a chi di quella musica deve poter fruire appieno, intellettualmente ed emotivamente.

Ripensare al succedersi di cambiamenti ed al progresso che incalza nella storia, capire il significato delle parole che identificano gli oggetti, cercare di definire i confini dei fenomeni: questi comportamenti permettono:

- da un lato, di mettere a tacere le paure che bloccano la mente e,

- d’altro lato, di vedere sempre meno miraggi.

In altre parole, coltivare un atteggiamento curioso e sobrio ci farà ottenere il meglio dalle nuove tecnologie, permettendo loro di rendere il quotidiano più facile. Così potremo concentrarci su ciò che è proprio – insostituibilmente – al genere umano.

Intervento di:

Valentina LANA, Senior Manager in Compliance, Docente a Sciences Po Parigi, Marshall Memorial Fellow, Avvocato

Nizar OUARTI, Associate Professor at Sorbonne University in Paris and Leader of the Asimov Team at the ISIR laboratory for AI and Robotics.

Anna Maria Replica

Brava Lana Valentina è un piacere conoscere i tuoi scritti e condividere le tue idee ! Un intervento molto costruttivo!!